Пэйринг и персонажи

Метки

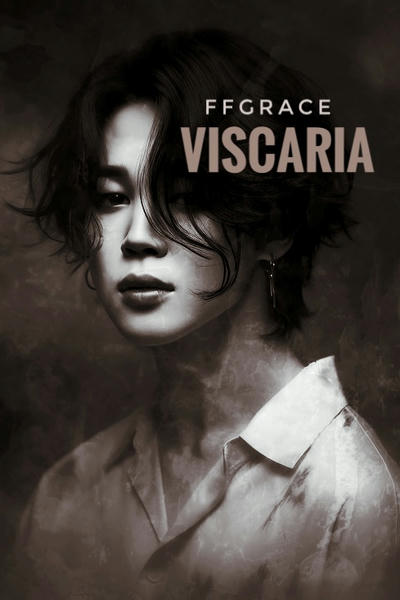

Описание

Чонгук оставил после себя марево трогающих сердце воспоминаний и ребёнка с такими же чёрными, как у отца, глазами. Чонгук навсегда запомнился как самый нежный и внимательный супруг. Но у трагично оборвавшейся истории не может быть конца, потому что альфа, рождённый в День мёртвых, никогда не принадлежал миру живых.

Вискария — потанцуем?

Примечания

История завязана на символизме цветов, окружена светлой печалью и существует с позволения Смерти.

Написана для конкурса: https://t.me/fairyfairyost/1300

Вискария заняла первое место🥹❤️

● Эдит от Мими в тг:

https://t.me/slezopiitsa/1402

● Эдит в тик-токе:

https://vt.tiktok.com/ZS6b5XPTg/

● Обложка с танцем от Мики:

https://t.me/nunca_canun/281

● Арт с Чимином от Мики:

https://t.me/nunca_canun/281?comment=3539

100❤️ — 03.10.24

200❤️ — 12.10.24

300❤️ — 03.11.24

400❤️ — 24.11.24

500❤️ — 15.12.24

600❤️ — 25.01.25

Огромное спасибо за внимание к работе, невероятно сильно ценю!

📍Мой тг-канал: https://t.me/ffgrace2

Мой тик-ток: https://www.tiktok.com/@jk_vares?_t=8r5liCJpOfx&_r=1

Посвящение

Двум птичкам: Rene Raymond и Мике. Огромное спасибо за поддержку.

Глава 2. Во мне только эта любовь

10 октября 2024, 09:36

«May the flowers remind us why the rain was so necessary».

— Пап, — голос, взрезавший тишину ночи так тихо и боязливо, сначала показался Чимину частью сновидения. Шёпот, раздавшийся, будто из-под толщи воды, был глухим и призрачным. — Пап, я не могу заснуть. Можно я... Пап! — детская ладошка, не выдержав молчания, настойчивее потрепала плечо родителя. — Проснись! Мне страшно. — Что стряслось, Донхи? — омега неохотно разлепил веки, пытаясь сфокусировать взгляд. Мальчик стоял истуканом рядом с кроватью, и только его пальцы с каждой секундой всё сильнее сжимали ткань шёлкового халата родителя. Ребёнок цеплялся за рукав, не решаясь сделать выбор: лечь рядом или дождаться одобрения. Что-то в его поведении, обычно суматошном и немного наглом, показалось Чимину странным. — На кухне что-то шумит. Эта штука, — Донхи не помнил названия. — Шумит там, — только и смог выдавить альфа, на этот раз впиваясь ногтями уже в кожу. Омега тяжело вздохнул и, приподнимаясь на локте, растёр пальцами пульсирующие виски. От недосыпа головная боль бывала и сильнее, но почему-то именно сейчас раздражала намного больше, чем раньше. — Духовка, солнце? Погудит и перестанет. Не обращай внимания и иди спать. — Нет, пап. Она не только шумит, — отозвался ребёнок чуть смущённо, будто боялся, что его отругают за проделки, к которым он не имел никакого отношения. — Там свет горит. Ты хлебушек забыл достать? — Не мог я забыть, — вымученно простонал Чимин, спросонья неспособный быть ни ласковым, ни терпеливым. — Ты же тесто уронил, а нового я... не готовил, — омега широко зевнул и, собираясь закончить разговор, казавшийся ему бессмысленным, зарылся лицом в подушку. Как вдруг подскочил так резко, что мальчик от неожиданности отшатнулся. — Какой ещё свет, Донхи? — Я ведь уже сказал, пап, — обиженно надул губы маленький альфа. — Ты что, совсем меня не слушал? — у Чимина ёкнуло сердце. Прежде чем разум окончательно проснулся, на подкорке зашевелилось недоброе предчувствие. Впотьмах омега принялся нервно шариться по постели, ища ответы на вопросы, которые даже не мог до конца сформулировать. Вскоре ладонь, как коса на камень, наткнулась на острый уголок альбома, и за секунду произошедшие накануне пугающие события ожили в памяти. Чимин не помнил, как заснул, но в одном был уверен наверняка: то, как он добрался до своей спальни, не должно было выветриться из головы всего лишь из-за одной выпитой банки пива. А даже если так, с чего бы вдруг ему понадобилось тащить в постель альбом? — Чонгук, — ошалело нарушило тишину осознание. Омега практически взмолился, обращаясь к ребёнку: — С тобой кто-нибудь разговаривал? Донхи, кто-нибудь говорил с тобой перед тем, как ты пришёл ко мне? — мальчик то ли от испуга перед суматошностью папы, то ли из-за нежелания говорить правду посильнее закусил нижнюю губу. — Я не буду ругаться. Только ответь. Пожалуйста, солнце. Это очень важно. — Свет, — напомнил ребёнок, пытаясь улизнуть с темы. Но Чимину, в отличие от него, было не пять лет, чтобы так легко купиться на отвлекающий манёвр. — Кто-то говорил, да? — вновь повторил мужчина и, не зная, как будет правильнее вывести на чистую воду, подобрался ближе. Так, чтобы их лица оказались в десяти сантиметрах друг от друга. Омега крепко обхватил ладошки сына. Донхи попытался вырваться из клетки родительских рук, но всё в его взгляде — растерянном и напуганном — кричало о том, что отпускать нельзя. Ни в коем случае. Нужно выяснить правду. — Что тебе сказали, солнце? — начал вкрадчиво Чимин, чтобы не усугубить ситуацию. Голос его в момент стал тысячекратно мягче и спокойнее. — Ты знаешь, кто это был? — Не знаю, — тон показался виноватым. — Я не видел, кто разговаривал. Может быть, узнал, если бы увидел, но я не... Он просто попросил помочь тебе. Сказал, что нужно разбудить и помочь. А дальше я не слушал. Испугался и убежал на кухню. Я не хотел тебя будить, пап. Я знаю, что ты устал и тебе нужно высыпаться. Я, правда, не хотел, — снова повторил ребёнок. В чёрных глазах, скопившись озёрцами, стояли слёзы, и омега почувствовал себя едва ли не монстром, наблюдая за тем, как Донхи трясётся, — но увидел свет и вспомнил, как ты говорил, что эта штука, — альфа вопросительно заглянул в глаза Чимина, прося о подсказке. Дурацкое слово никак не хотело закрепляться в памяти. — Духовка, — напомнил родитель. — Да. Ты просто говорил, что из-за неё может начаться пожар, а я не понял, как выключить, поэтому... — Тот человек, — прервал сына Чимин. — Тот человек, который попросил мне помочь, сказал что-то ещё? Человек. Не голос. Человек. — Нет, больше ничего, — Донхи помотал головой и уже собирался потупить взгляд, когда вдруг заметил поблёскивание слёз в чужих глазах. — Ты испугался, пап? — поинтересовался он смущённо. Одно дело бояться самому, совсем другое — видеть, как неутешительное чувство заполняет зрачки того, в чьих объятиях намеревался прятаться. Чимин не нашёлся с ответом. Рассказывать сыну о том, как помутнённый рассудок разыграл с ним партию этой ночью, значит признать общность помешательства. Но если своё омега мог как-то объяснить подрывающими душу воспоминаниями, если мог оправдать периодическими злоупотреблениями алкоголем и тоской по Чонгуку, то Донхи... Почему Донхи тоже слышал голос? Нет, даже не так: почему голос обращался к нему? С чем просил помочь? Взгляды, потерянные и недоумевающие, вновь столкнулись. Щёки сына раскраснелись, ресницы, удержав несколько сорвавшихся слезинок, слиплись, а на скуле, недалеко от правого уха, виднелся залом, оставленный подушкой. Чимин улыбнулся и, расцепив хватку на чужих запястьях, потянулся к округлому лицу. Мальчик хотел дёрнуться, но сдержался, найдя в этом бессмысленном для себя прикосновении некий очень важный жест для родителя. Омега часто так успокаивался, если с заказчиками возникала неурядица или когда мать в очередной раз ездила по ушам. Стоило ухватиться за эту соломинку — взглянуть в глаза, чёрные и глубокие, как становилось легче. Вопреки убеждениям папы о детской наивности, Донхи всё же догадывался, что именно тот ищет в сумерках его зрачков. Кого именно он ищет. — Пойдём выключим духовку, — пробормотал Чимин так ласково, будто и говорил, и думал вовсе не об этом. — Ей, как и нам, давно пора спать, — теперь была очередь улыбаться уже Донхи. Мальчику всегда нравились игривые оживления предметов. Вспоминая советы дедушки о том, как стоит вести себя в обществе омеги, он галантно протянул руку, помогая папе подняться. Пожалуй, отец Чонгука был единственным среди родственников человеком, к словам которого следовало прислушиваться, потому что Чимин, ухватившись за ладонь, тут же просиял. В его глазах больше не было места страху. Или, по крайней мере, он, сжалившись над сердцем сына, решил его не показывать. Придерживаясь друг за друга, два тела проследовали по коридору. В квартире было тихо, и лишь поскрипывание настенных часов возвещало о том, что в этом клубке из опасений и оцепенения время всё ещё существует. Омега считал секунды, вторя движениям стрелок, и, стараясь не предаваться панике, крепко сжимал ладошку Донхи. Однако свет, заставший с порога кухни, все старания свёл на нет. Чимин, даже не заметив, как рука ребёнка выскользнула из хватки, на подкашивающихся ногах подошёл к духовке и дёрнул за ручку. Мальчик, не решаясь последовать за родителем, замер, вцепившись ногтями в дверной косяк, и оттуда же предпочёл наблюдать за тем, как свет, вырвавшийся наружу почти волшебной пыльцой, озарил тьму. Омега зажмурился от неожиданности. Едва ли ему хоть раз приходилось видеть что-то настолько ослепляющее. Бытовая техника так не умела, Чимин точно знал. И от этого осознания роющиеся внутри мысли пришли к — теперь уже нисколько не сумасшедшему — выводу. Что-то происходило. Что-то странное, непонятное, невообразимое для принятия, но оно было. Было таким очевидным и бросающимся в глаза, что списать его на недосып или алкоголь в крови больше не представлялось возможным. Но, кажется, чудеса не планировали заканчиваться, потому что привыкшие к свету глаза вскоре заприметили на противне румяную булочку, не имеющую ничего общего с тем хлебом, который мужчина планировал приготовить. — Видишь? — всё ещё боясь подойти, тихо буркнул Донхи с порога. — Я же говорил, что ты забыл хлеб, — для Чимина слова сына прозвучали белым шумом, не достигли ни разума, ни души. Всё, что он мог: с замиранием сердца разглядывать аккуратные подпечённые сахарные бока и две пышные веточки барбариса, образующие окружность. Крошечные ягоды были оплетены тонкой, едва заметной полосочкой теста. Запертые, словно в клетке, и оберегаемые от падения. Омега не сомневался в том, что каждый сантиметр композиции имел значение, но не мог его разгадать, потому что взгляд, случайно зацепившийся за подпалины на верхушке хлеба, вдруг сложил подгоревшие пятнышки в число «34». У Чимина затряслись руки. — Чонгук, — прошептал мужчина так тихо, что сам не смог бы расслышать. Но он смог уловить каждую буковку, сорвавшуюся с любимых губ. Тюль, мирно облизывающий подоконник, вдруг встрепенулся и, приподнявшись на несколько мгновений, вновь опал. Донхи испуганно взвизгнул. А Чимин всё смотрел в упор на стену, где ещё секунду назад неоткуда взявшийся ветер резвился с невесомым кружевом, и ждал знака. Мечтал о нём так, как ослабевшее от обезвоживания животное могло грезить о бесценной капельке влаги. И с каждым новым вздохом, с каждой молитвой, повторяющейся в голове так свободно, будто омега знал их наизусть, жажда становилась сильнее. Но ничего не происходило, и от этого разочарования, поселившегося на месте поглощающего нутро страха, хотелось взвыть. — Пап! — плаксиво окликнул ребёнок, высунувшись из-за угла. — Пап, смотри! — Чимин обернулся на сына с надеждой, будто рассчитывал застать любимого мужа в дверях, но, к своему сожалению, чужого присутствия не обнаружил. А Донхи тем временем указывал в сторону холодильника, на котором вот уже три года ютилось сломанное радио. Радио, которое Чонгук постоянно обещал починить, но никак не доходили руки. Радио, на круглом экранчике которого в неопределённом порядке теперь мигали, быстро сменяясь, буквы и цифры. Тихими, еле заметными всполохами звука послышались помехи. Чимин боялся даже вздохнуть, чтобы не спугнуть их. Наравне с веточками барбариса, вместе с подпаленными «3» и «4» каждое раздающееся шипение задевало сердце. За ним, прерываясь на омерзительный скрип, послышались мужские голоса. Громкость то нарастала, превращаясь в навязчивое клокотание, то спадала, будто кто-то упрямо крутил регулятор, не в силах определиться. И вдруг наступила тишина, а в ней отчётливо и разочарованно раздался вздох омеги. — Ничего. Такое бывает, — должно было прозвучать успокаивающе, но на деле вышло как-то нервно и расстроенно. Навряд ли, как хороший родитель, Чимин должен был сказать сыну о том, что радио не включалось раньше вовсе не за ненадобностью, а потому что не работало. Это осознание могло довести и без того напуганного ребёнка до слёз, а мужчине оказалось вполне достаточно того, чтобы с трудом держаться самому. На губах совершенно машинально расплылась странная, граничащая с бесконечной обидой улыбка. Противень громко ударился об угол кухонного гарнитура, прежде чем наконец оказался поставлен. — Пап, — ладошка Донхи опустилась на плечо неожиданно и должна была стать утешающим поглаживанием, но вместо успокоения вырвала с корнем последние остатки самообладания. Склизкий ком, перекрывший горло, показалось, заполнил всё тело. От дрожащих пальцев рук до ступней. Ноги подкосились, колени с громким стуком ударились о пол. Чимин не понял, как упал. Не чувствовал, как горели ушибленные кости, зато душевную боль и сердце, которое снова кровило так же, как в тот роковой день, он чувствовал слишком хорошо. Сын, в спешке пытающийся придумать хоть что-то, способное обрадовать родителя, пробормотал: — Почему ты расстроился? Из-за хлеба? Он у тебя такой красивый получился, пап. Правда. Ничего страшного, если немного подгорел. Ничего страшного. «Он у тебя такой красивый получился, пап», — стало последней каплей. Точкой невозврата. Потому что теперь Чимин не просто подозревал, а был уверен в том, кто приложил руку к приготовлению. И этим кем-то был он. Мужчина, ставший для омеги всем. Мужчина, благодаря любви которого на свет появилось дитя и смысл в нелепой, лишённой радости жизни. Чимин не плакал. Чимин рыдал навзрыд, пока крошечные пальцы ребёнка питали надежды успокоить прикосновениями. Рыдал, когда Донхи, не зная, как поступить, прижимался губами к макушке. Рыдал, пока мальчик шептал на ухо утешающие слова. И, если бы омега мог знать, как больно в тот момент сжималось мёртвое сердце, чей редкий стук поглотили всхлипы, вероятно, выл бы ещё громче. А невидимая фигура тем временем бесконечно крутила регулятор, вновь и вновь пытаясь запустить дурацкое радио. Радио, до которого так и не дошли руки.***

Кутаясь в покрывало, омега просидел на постели до семи утра. Слёзы на его щеках давно высохли, а Донхи давно покинул стены родительской спальни и теперь умиротворённо посапывал в своей кроватке. Чимин же, как бы сильно ни слипались веки, боялся засыпать снова. Что-то не давало ему покоя, что-то переворачивалось в груди, вынуждая раз за разом пролистывать события ночи. Мужчина не мог позволить себе отрицать чужое присутствие, как бы сильно ни умолял разум сжалиться. Как бы сильно ни просил сознание найти вескую причину для того, чтобы всё объяснить. Но ни возникший в духовке хлеб, ни внезапно заработавшее, пускай всего на минуту, радио не переставали быть чем-то из разряда ненормального. Это пугало и это же радовало так сильно, что мужчина начинал выдумывать и фантазировать. Возводить свои надежды в абсолют, отрицать случившуюся аварию. Отрицать реальность, доканывающую долгие два года. Может быть, всё это время он спал? Может быть, потеря мужа и боль, без устали преследующая по пятам, — всего лишь кошмар? Очередная жестокая игра разума? В комнате с каждой минутой становилось холоднее. Коченеющими пальцами Чимин скинул тоненькое покрывало с плеч и закутался в тёплое пуховое одеяло. Ноги ощутимо затекли от пребывания в одном положении, и теперь голени неприятно покалывало. Омега сдался, растянулся во весь рост и, облокотившись о спинку кровати, запрокинул голову. — Не знаю, твоих ли это рук дело... но если уж издеваться, то до конца, Чонгук, — мужчина устало прикрыл глаза. Стук сердца, бьющегося заметно тише, после беспокойной ночи казался колыбельной. Хоть что-то в этом дне оставалось таким же, как и прежде. Раз-два, раз-два, раз-два. Чимин из последних сил подтянул одеяло наверх, до самых ушей, тут же зарываясь носом в свежевыстиранную ткань. — И зачем было так пугать Донхи? Дурак, — омега никогда не позволял себе ругаться. Даже в шутку, даже в подобном состоянии, и оттого безобидное слово прозвучало из его уст ещё более беззлобно, чем должно, и стеснительно. Дыхание постепенно выравнивалось, унося в мир грёз, и мужчина больше не сопротивлялся обволакивающему тело сну. Раз-два, раз-два, раз-два. — Ты стал хорошим родителем, — голос, рождённый то ли в паутине дрёмы, то ли бодрствования, прозвучал невообразимо ласково. — Не пущу, — Чимин нахмурил брови, приняв сказанное за попытку ребёнка разжалобить, и совершенно упустил из виду, что маленький альфа мог канючить как угодно. Но не так. — Донхи, ты уже достаточно большой мальчик, чтобы спать отдельно от папы, — недовольное бормотание стало громче. Не разлепляя век, омега ушёл под одеяло с головой. — Донхи? Слышишь? — мужчина замер, вслушиваясь, но шлёпающих шагов по паркету не последовало, из-за чего тон стал строже: — Иди к себе, это не обсуждается. — Не шуми. Разбудишь, — вновь прожурчал голос, и нежности в нём не убавилось. — А я, кажется, уже достаточно сильно вас напугал, — послышался смешок. Саркастичный и знакомый. — Извини, любовь моя. Чимин рывком скинул одеяло. Не так давно успокоившееся сердце принялось вновь барабанить по рёбрам. Никого. Снова никого. Снова безумие на грани нервного срыва. Омега задержал дыхание, оглядывая пустующую комнату. Тут и там, казалось, мелькал силуэт. Или же он так охотливо искал Чонгука, что мог разглядеть везде: будь то бликующая ручка шкафа или оставленный на комоде гранёный стакан. — Твой разум цел, — опережая мысли, заверил голос. — Ты поймёшь это, если сам того пожелаешь. Омега приподнялся на простыни, оглядывая пустоту, в недрах которой пряталось то драгоценное, с потерей которого никак не хотелось мириться. А пустота смотрела прямо на него. С любовью и благоговением. Пожирала глазами, лелеяла в объятиях и преклоняла колени. Раз-два, раз-два, раз-два. — Протяни руку. Протяни и увидишь. Страх, должный бы окутать с ног до головы, отказался приходить. Воспротивился и, сдавшись под натиском заново пробравших до костей чувств, виновато поджал хвост. Чимин, как зачарованный, выставил вперёд ладонь, мысленно умоляя сознание об обмане. Даже если голос — завывание ветра, если голос — последствие невыносимой тоски, мужчина просил всех богов, чтобы он остался. Хотя бы на мгновение. И омега простит миру жестокость, простит смертность, простит и полюбит всё убогое, что в нём существует. Кончиков пальцев, будто подразнивая, коснулось тепло. Показавшись обжигающим в холоде комнаты, облизало фаланги, и тысячи маленьких иголочек тотчас прошили кожу. Но Чимин не дёрнулся, даже не задумался о том, чтобы отвергнуть боль, ставшую благословением. Она, терзая, помогала дышать. Она, мучая, залечивала разбитое сердце и успокаивала потерявший надежду разум. Раз-два, раз-два, раз-два. Воздух перед глазами заискрил множеством огоньков. Призрачно оживая вокруг плоти, они кружились и множились до бесконечности, пока не сложились в очертание ладони, затем — запястье. Долгую минуту омега недвижимо наблюдал за тем, как пыльца перевоплощалась и, вырисовывая частицы кожи одну за другой, обретала форму. Уголки локтей, широкие плечи, бусины ласковых глаз, крошечная родинка возле губ... Мужчина продал бы душу дьяволу, лишь бы иметь возможность закрепить это зрелище в памяти. Навечно. С самого первого до последнего миллиметра. По мере того, как изгибы тела становились всё более чёткими, а призрачное сияние меркло, Чимин всё больше ощущал нежность чужого прикосновения. Физическое присутствие мужа теперь не было наваждением, не имело ничего общего с галлюцинацией. Цитрусовый аромат, усиливаясь с каждым подрагиванием ресниц, наполнял лёгкие. И омега вдыхал его так жадно, как когда-то давно выкуривал свою последнюю сигарету. Та же жадность, стоило взглядам встретиться, наполнила глубину зрачков. — Не обманул, — мягко улыбнулись губы. — Как и всегда, любовь моя, — глаза Чонгука, чёрные, как сама смерть, и тёплые, как летний вечер, взглянули ожидающе и виновато. Чимин залюбовался выгоревшими кончиками чужих ресниц, румянцем, смущённо очертившим скулы. Красота, ускользнувшая от него два года назад, казалась диковинной, почти божественной. Вынуждала сердце стучать оголтело и дико. Омега уже и забыл, каково это — видеть лицо мужа, а не собирать его по уцелевшим осколкам воспоминаний. Альфа ждал, пока супруг что-то ответит, и с каждой молчаливой секундой беспокойство в чёрных глазах нарастало. Чонгук переживал, что Чимин отпрянет, как только осознает произошедшее. Испугается, оттолкнёт. И, случись так, мужчина смог бы его понять. Но вместо этого дрожащие от волнения ладони омеги прижали к себе, а слёзы, собравшиеся в уголках глаз, в секунду обернулись рыданием. Пока зацеловывал виски, пока бесконечно касался губами лба, бровей, носа и рта, Чимин плакал. Не мог и не знал, как это — останавливаться. А Чонгук обвивал его талию с нежностью и благосклонно позволял солёным каплям оседать на лице, теряться в воротнике белоснежной рубашки. — Я не убегу, — Чонгук облегчённо рассмеялся, когда руки омеги обвили шею слишком крепко. Однако Чимин, всхлипывая, не подумал ослабить хватку и лишь сильнее прижался к груди. Его сердце, его маленькое израненное сердце колотилось так громко, что заглушало слёзы. — Не верю. — Я всегда буду рядом, золото, — альфа зарылся носом в волосы. Длинные пальцы, не удержавшись, подцепили одну из выбившихся прядок и заправили за ухо. Если бы только омега знал, как давно Чонгук мечтал коснуться его вот так снова, сколько раз тосковал даже по самым незамысловатым вещам. — Как и раньше. Я никогда не покину тебя. — Ты так уже говорил. — И не солгал, — руки мужчины, большие и мягкие, надавили на лопатки, притягивая ещё ближе. — Иначе бы мы встретились при других обстоятельствах, — слова, прозвенев неожиданно болезненно и виновато, насторожили. Чимин отпрянул и испуганно уставился в чужие глаза, выискивая хотя бы малейшую зацепку. Причину, которая могла так резко исказить лицо. Бурлящее внутри счастье молниеносно потопила печаль, а челюсти Чонгука с силой сомкнулись. Альфа тут же пожалел о сказанном, но деваться было уже некуда. — О чём ты? При каких других обстоятельствах? — Анемоны, дурман и многие другие, — тон мужчины остался ласковым, но взгляд, как бы Чонгук ни пытался скрыть ярость, наполнился сталью. Пылающими в глазах ненавистью и презрением к одному единственному существу, посмевшему распускать руки. Воспоминание годовалой давности подняло внутри разрушающую всё на своём пути бурю. — Не замечал? Я был рядом всякий раз, когда тебе или Донхи грозила опасность. Чимину потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, как незадолго до болезни ребёнка форточку обвили пушистые стебельки анемонов; как омега срезал их день ото дня, а они, произрастая будто из воздуха, упрямо появлялись вновь, с каждым разом всё крепче и крепче стискивая в своих объятиях пластиковую ручку. Затем в памяти всплыли засаженные дурманом клумбы перед кафетерием, куда омега направлялся для обсуждения крупного заказа. И тут же перед глазами ожили сальные шуточки клиента, многочисленные и навязчивые приглашения домой, попытки дотронуться. То, как сильно, предчувствуя неладное, колотилось сердце. Как хотелось сбежать от оценивающего и пожирающего взгляда. По мере того, как Чимин связывал окружающие его цветы со следующими за ними событиями, становилось всё дурнее, а вместе с этим — очевиднее, о каких обстоятельствах шла речь. — Я предупреждал, — пробормотал Чонгук, успокаивающе поглаживая видневшуюся из-под халата ключицу. — Выбор был всегда за тобой, но я предупреждал. — Как я… мог понять? Откуда мог знать? — голос омеги подрагивал. Чимин не осмелился бы даже мечтать о помощи, не говоря уж о том, чтобы её ждать. — Боже, Чонгук… Я… Боже. — Всё хорошо, — рука альфы бережно коснулась щеки. — Ты, как и прежде, под моей защитой. Всегда. — Всегда, — машинально повторил за ним Чимин. Его лицо озарила благодарная улыбка, но уже секунду спустя всё изменилось. Взгляд стал задумчивым и отрешённым. — Чонгук? А радио… Зачем ты включил радио? — наконец удалось сформулировать вопрос. — Это тоже предупреждение? — Нет, — прошептал мужчина не без удовольствия, как будто только этого и ждал. — Это обещание. И приглашение. Чёрные глаза игриво сверкнули. Столь загадочного ответа оказалось достаточно, чтобы Чимин взволнованно задержал дыхание и, путаясь в догадках, заулыбался ещё шире. Как раньше. Тепло, беззаботно и смущённо. Лицо, последние годы выглядевшее понурым и измотанным, просияло. И на мгновение, насыщаясь нежностью любимого взгляда, Чонгук забыл о том, какая пропасть их разделяет. О том, что мост между двух её берегов невозможно было отстроить. Но, казалось, Чимина это совсем не волновало. Омега смотрел так, будто и вправду надеялся, что время для них вот-вот перестанет существовать. Стоит только попросить, ведь так? Стоит только вымолить второй шанс, и всё вернётся на круги своя. Чимин заново научится желанию жить, а Чонгук заново вспомнит, каково это — касаться бархатной кожи, нетерпеливо целовать и укрывать в любящих объятиях. Но ни один, ни другой не располагал подобным могуществом. Сила, заключённая между двух душ, никогда не сравнилась бы с непреклонностью Смерти. — Не уходи, — сорвалось с губ омеги раньше, чем альфа успел попросить о прощении. За то, что оставил, за то, что напугал. За то, что лишил семьи и надёжной опоры рядом. Даже за то, что подарил надежду, которой не суждено разрастись в счастье. — Мне жаль, — раздалось шёпотом. Чонгук машинально потянулся к губам, но почти сразу же замер, не решаясь продолжить. От того, как сильно хотелось вкусить поцелуй, сорвать придыхание и даже стыдливый полустон, кружилась голова. Но это, позволь мужчина хоть четверть того, по чему скучал, уже вскоре обернулось бы для Чимина новой душевной болью. Позволить вспомнить, каково это — быть любимым, всё равно что эгоистично забить крышку гроба, тело в котором всё ещё живо. Всё ещё дышит. И может обрести свободу. — Пожалуйста, — омега нетерпеливо завозился на простыни. Если Чонгук всё равно его покинет, если этот шанс — последнее, что Чимин запомнит, то пусть поцелует, пусть очертит ладонями позвоночник, пусть заставит дрожать и задыхаться от нежности. Плевать, как больно будет потом. — Пожалуйста. Ты не сделаешь хуже. Я знаю. Не сделаешь. — «Если издеваться, то до конца». Так ты сказал? — альфа улыбнулся. Печально и разбито. — Но разве я могу? — прежде чем Чимин успел что-то ответить, неоткуда взявшийся ветер окатил холодом. А вместе с ним, не ведая жалости, нагрянул и нежданный гость. Сияние, постепенно оживая на кончиках мужских пальцев, разрасталось намного быстрее, чем в прошлый раз. Слишком быстро, чтобы швы на ранах, заживающих в колыбели чужих объятий, не порвались с треском. — Я прошу тебя, пожалуйста. Поцелуй по-настоящему, как раньше. Позволь мне вспомнить, — умоляюще попросил омега. Паника и предстоящая разлука сводили его с ума. — Поцелуй, Чонгук. Поцелуй. Всего один раз. Всего один раз, и я обещаю, что никогда об этом не пожалею. Альфа сдался. Мольбы рвали душу на части. К живой или мёртвой, любящей или отчаявшейся — голос Чимина всегда до неё добирался. Чонгук потянулся к алым губам, как к запретному плоду. И, по правде говоря, плод этот — Ева знала и поплатилась — воистину был слаще заграничных вин, сочнее мечтательных грёз и дороже всего земного. Поцелуй, смешавший жизнь и смерть, любовь и утрату, слёзы и радость, не желал заканчиваться. Чимин прикусывал чужие губы, до дребезжания в груди сминал их мякоть и ластился зверем к груди. Разбалованным, требовательным и своим. Единственным. Призрачное мерцание растекалось по коже, напоминая о скоротечности времени. Чимин задрожал, изо всех сил стараясь не придавать значения неизбежному. Но чем меньше старался думать, тем громче тоскливое осознание раздавалось в голове. — Не надо, — жалобно попросил омега, выдыхая в губы. Обращаясь не то к Чонгуку, не то к Всевышнему. — Не уходи, — руки принялись торопливо оглаживать лицо. Чимин жадно запоминал каждую клеточку, пока крапинки света под его пальцами объединялись, пока звёздным сиянием склеивались между собой, лишая возможности прикоснуться к коже. И пока золото под ладонями окончательно не превратилось в мерцающую пыльцу, с которой всё началось. Смаргивая влагу с ресниц, Чимин умолял о снисхождении, просил Смерть хотя бы на секунду позволить полюбоваться угольками глаз. Просил ещё об одном прикосновении, ещё об одном поцелуе. И плевать, чего бы это стоило. Пускай бы старуха с косой обманула их обоих, пускай бы забрала души, но наградила лишней секундой. Однако Смерть не прислушалась. Мужчина замер на постели, не в силах двинуться. О присутствии альфы теперь возвещал лишь его запах, покрасневшие губы да безумно колотящееся сердце. Раз-два, раз-два, раз-два. Но было что-то ещё. Что-то иное, непонятное царству Морфея. Раздающееся извне. И оно надоедливо трепало нервы, уговаривало очнуться ото сна, вынырнуть на поверхность, будто там ждала драгоценная награда. И разум, как бы омега ни сопротивлялся пробуждению, подчинился. Чимин открыл глаза. В комнате снова было пусто. Стрелки часов, как ни в чём ни бывало, прокладывали привычный им путь, гранёный стакан по-прежнему одиноко стоял на комоде, а шторы навязчиво липли к подоконнику. И всё-таки воздух ощущался иначе, а тишина — иначе звучала. Будто было что-то ещё. Что-то ещё, непонятное и непривычное слуху, скрывалось в стенах молчаливой квартиры. Мужчина приподнялся на кровати и прислушался. Сердце снова взволнованно забилось. И его стука хватило, чтобы тихий звук в его суматошном ритме совсем потерялся. Чимин сжал одеяло в пальцах и настороженно завертел головой. Мелодия. Такая знакомая, будто омега слышал её накануне. И в то же время казалось, что обнадёживающее «накануне» было частью ветви совершенно другой реальности. Чимин нахмурился, не понимая, снится ему звук или действительно существует. «На кухне», — выбивая почву из-под ног, подсказал голос. Мужчина с трудом сдержался, чтобы не вскрикнуть. Уточнения не потребовались. По тому, как в груди снова затрепетало сердце, какой силы волной цитрусового аромата накрыло с головой, всё стало ясно. Чонгук был здесь. Чонгук обещал не оставлять и сдержал слово. Чимин торопливо сполз с кровати и, запинаясь в тапках, кинулся по коридору. Звук нарастал по мере того, как порог кухни приближался, будоражил прошлое и напоминал, обволакивая с ног до головы, о произнесённых альфой словах: «Это обещание. И приглашение». Мужчина замер в дверном проёме и тут же нашёл взглядом ожившее радио, из динамика которого, разбивая утреннюю тишину, звучала песня. К горлу подступил ком, а в груди встрепенулись драгоценные воспоминания. — Ты неисправим, — пробормотал Чимин, улыбаясь. Глаза его тотчас наполнились слезами, горькими и счастливыми одновременно. Вместе с ними показалась наружу и сорвалась тихим шёпотом благодарность: — Спасибо, Чонгук. Я действительно слишком давно... слишком давно её не слушал. На секунду чувство вины кольнуло душу. И как Чимин только мог не признать песню, под которую был поставлен их первый свадебный танец? Песню, навсегда ставшую клятвой двух сердец, символом их любви, не имеющей ни преград, ни сроков. Песню, обернувшуюся непоколебимым, неподвластным никому и ничему обещанием. Don't ask me, what you know is true Не спрашивай меня: то, что тебе известно, — правда. Don't have to tell you I love your precious heart Нет необходимости повторять, что я люблю твоё бесценное сердце. I, I was standing, you were there Я, я стоял, ты был рядом, Two worlds collided and they could never tear us apart Два мира столкнулись... И нас бы вовеки не разлучили! Чимин подошёл ближе. Ещё слабое после сна солнце лениво облизало скулы, и в прикосновении его лучей омега почувствовал искренность. Не ту, на которую способна звезда, а ту, что витала в воздухе, смешиваясь с запахом мужа. И на сердце становилось легче, а незаживающие годами раны затягивались, оставляя после себя лишь едва заметные полосы. We could live for a thousand years Мы могли бы жить тысячу лет, But if I hurt you, I'd make wine from your tears А если бы я ранил тебя, я бы превратил твои слёзы в вино. I told you that we could fly Уверяю тебя, мы можем летать, 'Cause we all have wings, Ведь у всех у нас есть крылья за спиной, but some of us don't know why некоторые просто не понимают, зачем... В руке что-то зашевелилось. Бледно-розовое мерцание защекотало пальцы, и Чимин задержал дыхание, пока пыльца не начала обретать форму. Крошечные лепестки ластились к коже, совсем как живые, напитывались красками и запахом, пока не доросли до цветка. Вискария, обычно маленькая и хрупкая, едва помещалась в ладони. Омега заулыбался, уже точно зная, к чему Чонгук клонит, и вслед за этой улыбкой, нежно и со смехом раздалось долгожданное приглашение:«Любовь моя, потанцуем?»